9月24日~26日、まち協事務局にて、清見中学校2年生の栗原一颯(いぶき)さんが職場体験を行いました。

地域課題への関心や、人とのつながりを学びたいという思いから、実習先に清見まち協を選んだという一颯さん。

期間中は事務局長の案内で町内各地を訪れ、清見の現状と魅力を肌で感じた貴重な3日間となりました。

9月16日(火)、きよみ館大会議室にて、市民の代表機関である市議会の議員を招き、各地区の町内会長との意見交換会を開催しました。

この会は、地域が抱える課題について市議会と情報を共有し、「政策課題の芽」である住民の声を、今後の施策に活かすことを目的としています。

当日は、榎議員・松山議員・片野議員の3名にご参加いただき、少子高齢化に伴う人口減少や地域活動の担い手不足といった課題が取り上げられ、若年層の地域定着を支援するための提案が交わされました。また、農業・林業の再生、老朽化したインフラの利活用、高齢者の移動支援など、暮らしに関わる幅広い分野についても活発な意見交換が行われました。

市議会では、こうした声を議会活動に反映させ、地域の生活環境の改善につなげていく方針です。

7月13日(日)、文化財委員と町内会の協力により、小鳥峠のミズバショウ群生地において、電柵周りの草刈りや生育を妨げる笹刈りなどの保全活動を行いました。

また、楢谷の竜馬石周辺でも草刈りを実施し、地域の貴重な史跡の美観維持と保護に貢献しました。

この活動により、今年も豊かな自然と歴史的遺産が守られました。

7月8日(火)、きよみ館にて防災講演会を開催しました。

講師は、長年にわたり全国各地の被災地支援を続けられている、名古屋市のNPO法人レスキューストックヤード代表理事を務める栗田暢之さん。

今回は、各町内会長や自主防災組織隊長等から構成する「清見地区防災対応委員会」のメンバー約40名が熱心に聴講しました。

防災に取り組む中で、重要なポイントは次のとおりです。

令和6年元日の能登半島地震の発災からわずか2日後には穴水町へ救助に駆け付けたという栗田さん。

現場ではインフラ面の困難に加え、高齢者の多い避難所に工夫が求められた。

講演では、温かい食事を皆で準備したり、トイレ管理に住民が協力する様子など、支え合いの例が紹介されました。避難所運営ではスフィア基準に触れ、女性や子どもへの配慮、プライバシーや身体の不自由な方への個別対応が重要。

犠牲者の多くが家屋の倒壊によるものであったため、自宅の耐震化や家具の固定など、普段からの備えが重要。

災害時に求められる「気づく力」「整える力」「つなぐ力」を地域全体で養うことが必要である。

この講演会を通じ、「自分の命は自分で守り、互いに助け合う」という防災の基本理念を共有しました。

参加者からは「支援の現場に立った人の話が聞けてよかった」「現場の声が心に響いた」といった感想も寄せられ、備えの意識が一層高まる機会となりました。

4月22日(火)、きよみ館大会議室において「清見町まちづくり協議会定期総会」を開催しました。

総会では、各地区の代議員、関連団体の方々にお集まりいただき、令和6年度事業報告及び収支決算報告について審議されました。

また、清見町まちづくり協議会基本方針に基づき、令和7年度の事業計画案及び収支予算案と役員等の改選案についても審議し、すべて原案どおり承認されました。

これにより、まち協の会長は中村直人さんから岩高勲さん(夏厩)に交代となり、新体制の下で地域の皆さんが「住みやすく、笑顔でいきいきと暮らせる清見町」となりますよう引き続き取り組んでまいります。今後もまち協の活動事業に対しましてご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

前任の中村直人さんには、令和元年度より6年間、清見町の発展のためにご尽力いただきまして誠にありがとうございました。

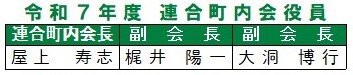

4月10日(木)、きよみ館大会議室にて、令和7年度 清見町連合町内会総会を行いました。

各町内会長による自己紹介のあと、まち協・支所など各団体からの依頼事項がありました。議事では、6年度の事業報告と決算報告、7年度の事業計画案と予算案が原案どおり可決されました。

今年度も行政・まち協と連携を取りながら、安全で安心に暮らせる地域づくりを目指していきます。